Ist die neue Energiewelt noch ferne Zukunft? Nein, Wissenschaft und Wirtschaft haben den Wandel längst angenommen und sind auf dem Weg in eine neue Energiegesellschaft. Nur die Politik hinkt noch hinterher. Im letzten Teil des Buches wird nicht nur beschrieben, wie sich die Industrie umbaut, welche Konzepte die Stahlbranche und die Chemie zur CO2-Neutralität entwickelt haben und wie sich Mittelstand und Startups aufstellen. Es werden auch die Anforderungen an ein neues Marktdesign beschrieben, sowohl für den Strom als auch den Wasserstoff, und an der regionalen und kommunale Ebene gespiegelt. Sektorkopplung, Quartiersentwicklung und Wärmewende finden in den Kommunen und Kreisen statt, dort entsteht die neue Energiegesellschaft.

(Bei den folgenden Texten handelt es sich um die jeweiligen Kapitelabstracts im Springer eBook „Halbzeit der Energiewende?“.)

Kapitel 10 – Strategien für die zweite Halbzeit

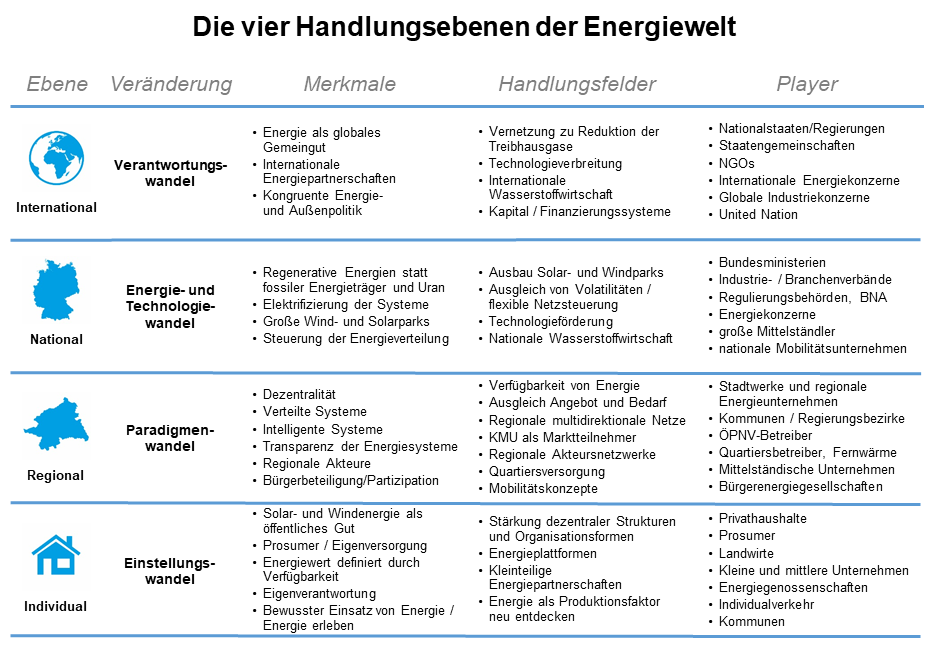

Bislang fehlte ein umfassendes und in sich konsistentes Bild der neuen Energiewelt. Mit den im Buch entwickelten Zielen und Merkmalen, lässt sich solch ein Bild zeichnen. Passt dieses Bild zu den Vorstellungen von Wissenschaft und Politik? Ein Gesamtbild lässt sich nirgends finden, zumindest werden aber Teile des Bildes von wissenschaftlichen Studien abgebildet und bestätigt. In der Bundespolitik und bei den politischen Parteien findet man, über deren kurzfristige Wahlkampfaussagen hinaus, kein Gesamtbild der neuen Energiewelt. Auch die Stiftungen der politischen Parteien beschäftigen sich mit der Energiewelt nur bedingt. Dennoch werden erkennbare Ansätze, wie etwa die Sektorenkopplung, die Wärmewende oder das neue Strommarkt- und Wasserstoffmarktdesign analysiert und mit der Beschreibung der neuen Energiewelt verglichen. Die Mobilitätswende ist nur teilweise durch den Energiewandel bedingt und wird nur angerissen.

Kapitel 11 – Energiewandel in der Wirtschaft

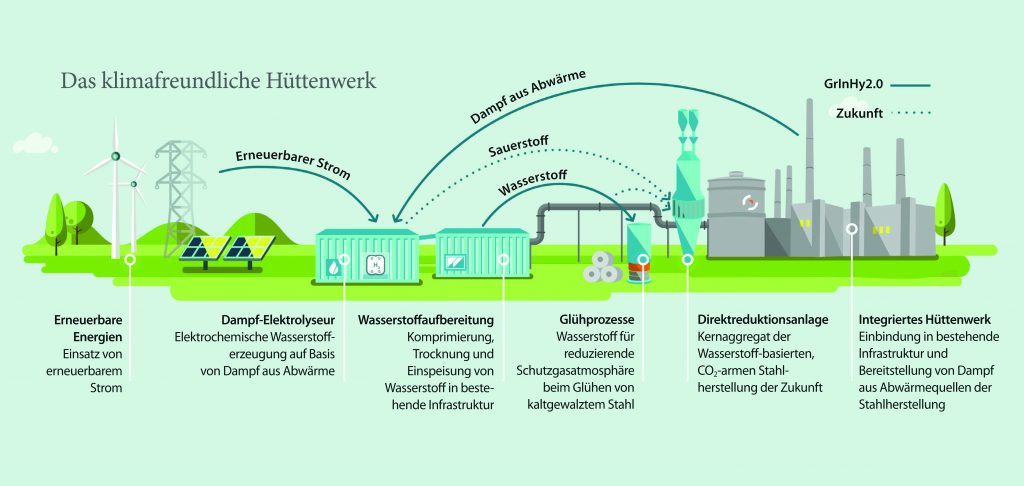

Haben Industrie und Wirtschaft die Transformation des Energiesystems wirklich angenommen? Wie sehen deren Zukunftsbilder aus? Baut man wirklich auf den Regenerativen oder erlebt die Kernenergie eine Renaissance? Welche Konzepte hat die Industrie? Die Beschreibungen von E.ON, RWE, Siemens Energy und anderen scheinen zu dem zu passen, was wir bislang über die neue Energiewelt herausgefunden haben. Sie scheinen auf dem richtigen Kurs. Die Szenarien der Großindustrie und deren Aktivitäten reichen schon weiter, als die der Politik. Die Stahlindustrie arbeitet an der Umsetzung des Konzeptes Grüner Stahl und die Chemiebranche an der Roadmap Chemie 2050. Auch der Mittelstand bewegt sich in die richtige Richtung, wenn auch noch zögerlicher. Und von den Startups in Deutschland befasst sich ein Großteil mit Themen aus der neuen Energiewelt.

Kapitel 12 – Kommunale neue Energiewelt

Wesentliche Teile der Energiewende finden auf der regionalen und der kommunalen Ebene statt. Sektorkopplung, Wärmewende und Quartiersentwicklung sind Herausforderungen, die von den Kommunen und Gebietskörperschaften gelöst werden müssen. Auch große Teile der Mobilitätswende finden hier statt. Den Stadtwerken kommt eine ganz neue Rolle zu, nicht nur als Moderator der regionalen Netzwerke, sondern als lokaler Infrastrukturdienstleister. Viele Kommunen gehen voraus, wie einige Beispiel zeigen. Es entstehen neue Mobilitätskonzepte in den Städten und neue Energienetzwerke in den ländlichen Regionen. Auf der kommunalen und regionalen Ebene zeigt sich das Bild der neuen Energiewelt schon heute deutlich.

Kapitel 13 – Wegmarken zu einer neuen Energiegesellschaft

Die neue Energiewelt lässt sich nicht mit den Kriterien der alten Energiewelt beschreiben. In diesem letzten Kapitel wird daher versucht, die wesentlichen Determinanten, welche die neue Energiewelt charakterisieren zu beschreiben: das neue Verständnis von Energie und deren Wertdimensionen, das auf fünf Dimensionen erweiterte Energiezielsystem und die Kennzeichen der neuen Strukturen, dezentral, regenerativ und intelligent. Elektrischer Strom und Wasserstoff bilden das Rückgrat des neuen Energiesystems, welches viel stärker auf Transparenz und Akzeptanz bauen wird. Die Wege der Wirtschaft und Regionen passen sich mit ein und es bedarf neuer internationaler Energiekooperationen. Vor allem aber muss die Politik die Energiewende vom Ziel her denken. Die Ziele gilt es gemeinsam zu entwickeln und deren Erreichung in vernetzten Strukturen einer neuen Energiegesellschaft zu organisieren.